一脈相承

時間即將邁入 20 世紀,工程師斐迪南·保時捷 (Ferdinand Porsche) 奠定了一套技術與企業哲學,並傳承至今。忠於根源的精神,造就了企業長期以來的成功。

斐迪南·保時捷始終堅信,競爭是加速創新與效能躍進的催化劑。

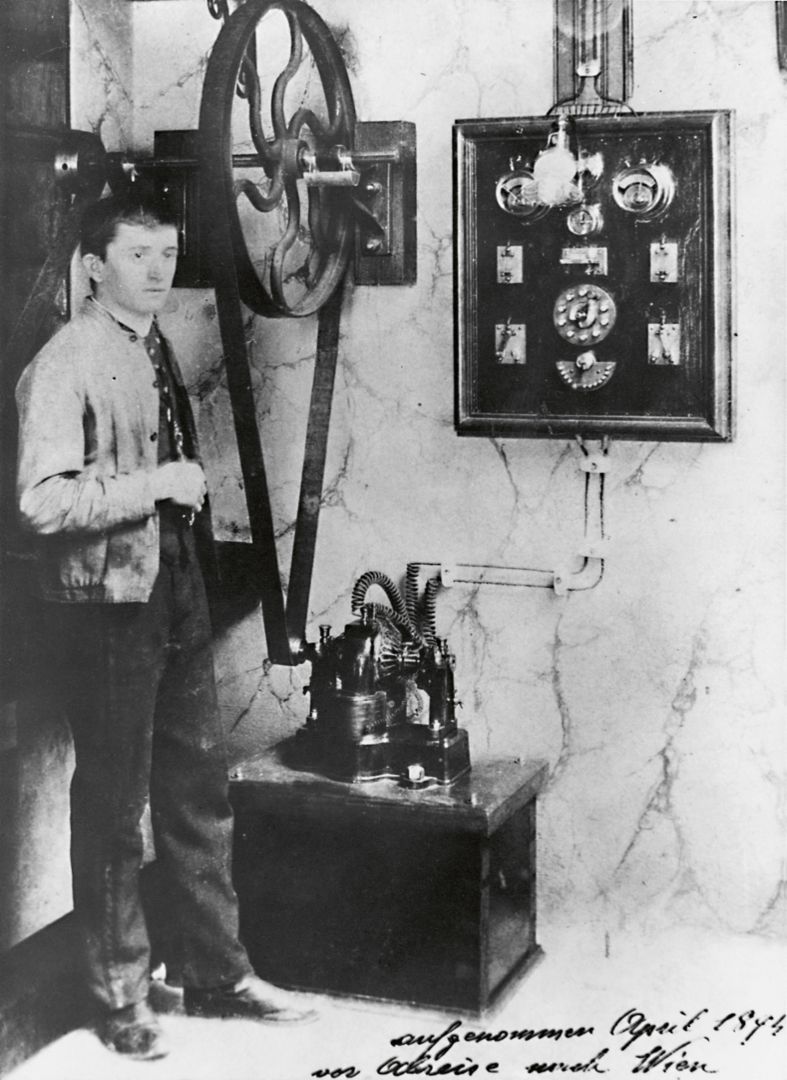

1893 年,斐迪南·保時捷...

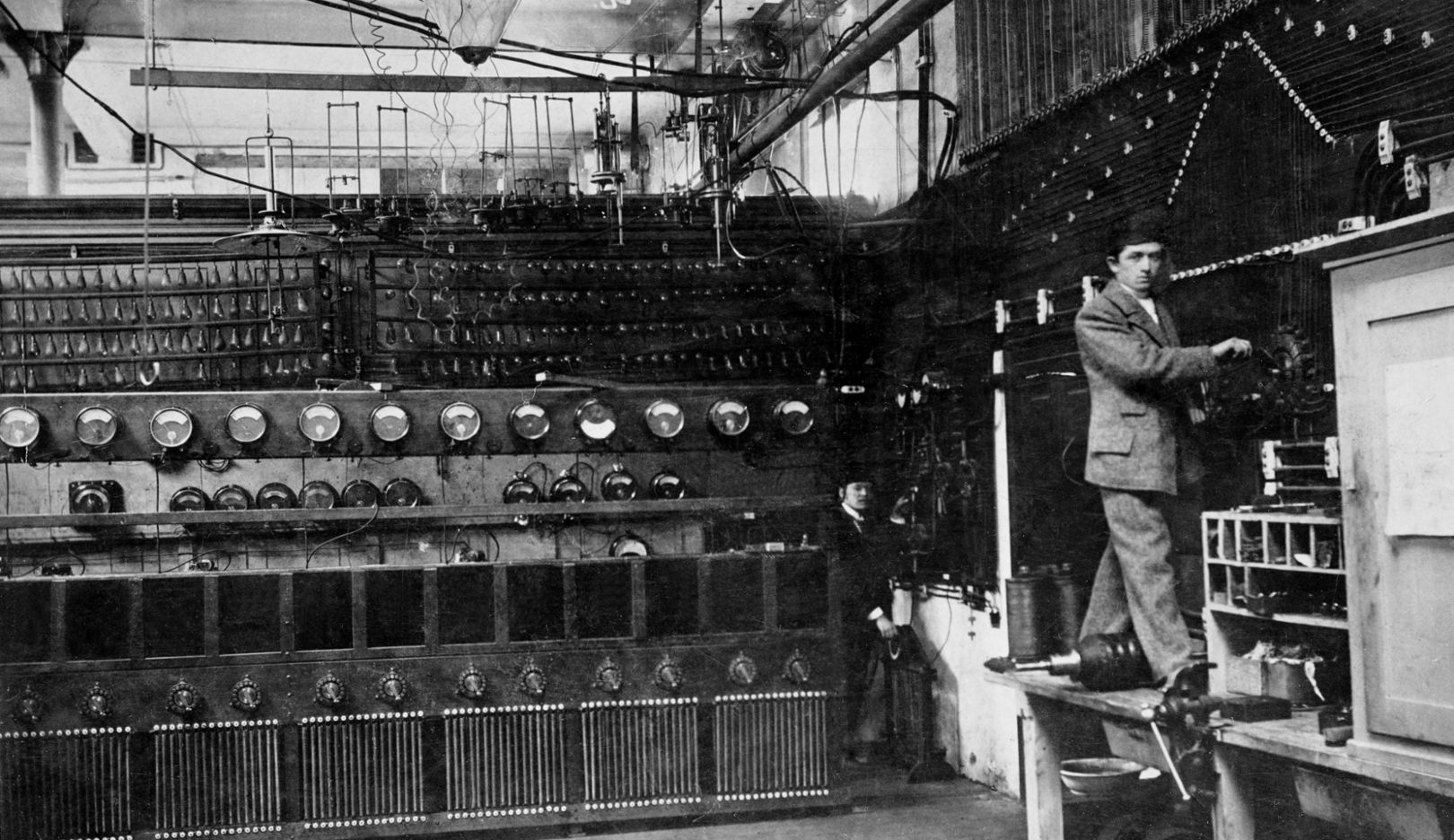

...在他誕生的住宅,身後是他親手安裝的照明設備,線路也是他親手鋪設。保時捷的故事從電能開始。19 世紀末,斐迪南·保時捷打造了他的首款電動和混合動力車輛。

如今,距離 1875 年 9 月 3 日品牌創始人的生日已 150 年,這段故事仍在譜寫最精彩的篇章,由高效內燃機引擎、 創新插電式混合動力系統,以及純電跑車擔任主角。

斐迪南·保時捷早年即在技術與經營領域樹立典範,為塑造企業發展的關鍵設計理念與原則鋪路奠基。1948 年,他的事業由兒子費里·保時捷 (Ferry Porsche)接手,並推出了 356 No. 1 Roadster──首輛冠上家族姓氏 Porsche 的車款。自首款 356 問世,這家跑車製造商便與保時捷之名密不可分——此般恆久傳承,已成企業成功的核心支柱。

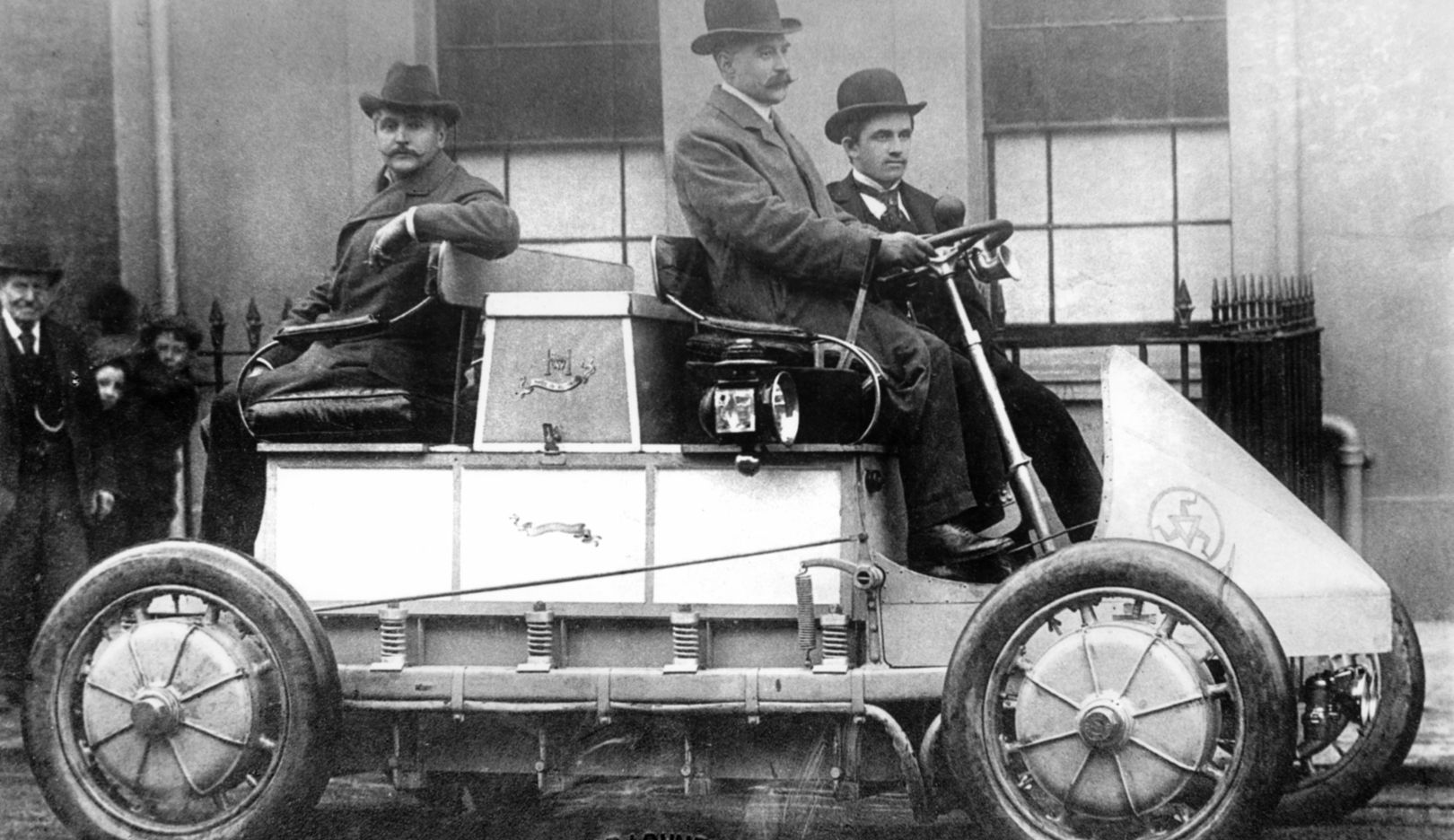

十九世紀末,年輕工程師斐迪南·保時捷就全力鑽研創新驅動科技。1900 年巴黎世界博覽會,他展示了 Lohner-Porsche 系統,讓他的名字享譽國際。這是一款由輪轂電動馬達驅動的創新電動車。

電能序章:

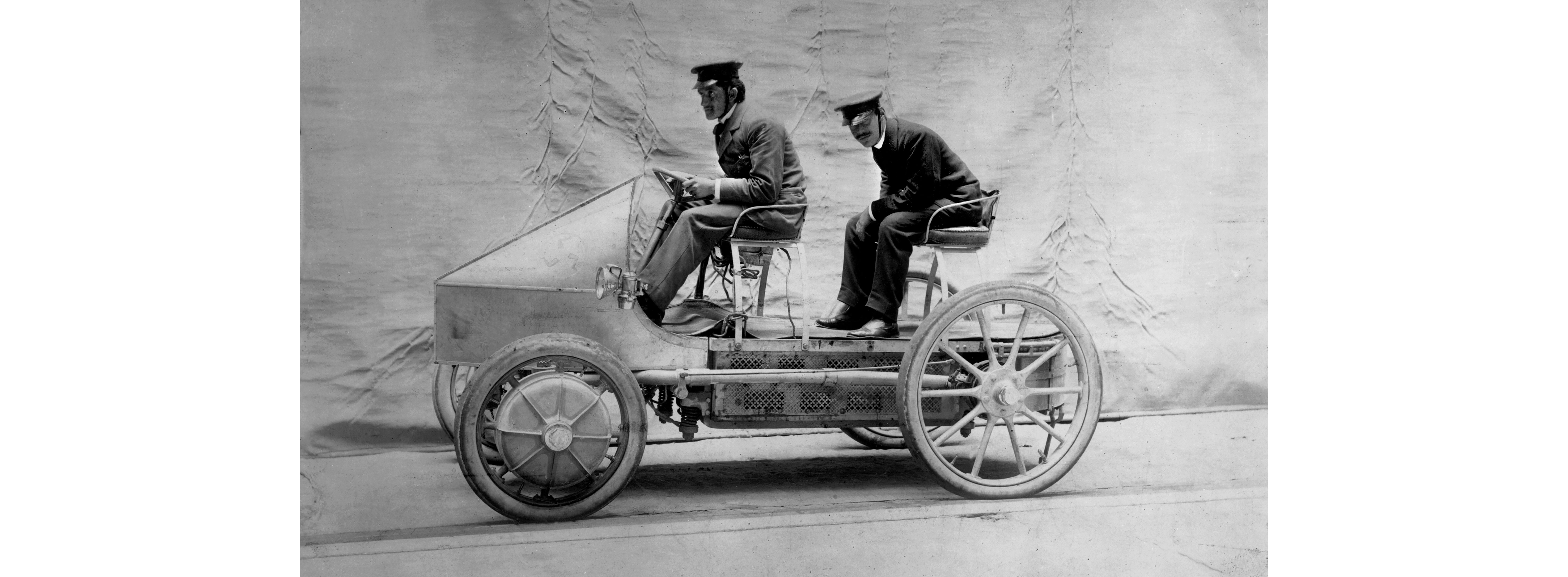

1900 年,斐迪南·保時捷駕駛自行設計的早期作品——Lohner-Porsche 電動賽車。後座乘客是維也納弗洛里茲多夫廠區雅各·洛納公司 (Jacob Lohner & Co.) 營運長卡爾·保羅 (Karl Paulal)。左上:1893 年,斐迪南·保時捷在他誕生的住宅,身後是他親手安裝的照明設備,線路也是他親手鋪設。斐迪南·保時捷更進一步,結合電 力與內燃引擎系統,隨後在同年催生 出 Lohner-Porsche “Semper Vivus”(意為 「永遠充滿活力」),成為全球首款具備完整功能的純混合動力車,他持續改良這項混合動力概念,Lohner-Porsche “Mixte” 作為量產車型,首次驗證混合動力科技的日常實用性。

該技術直至百餘年後方臻成熟。2010 年,這家跑車製造商以「智慧效能」(Intelligent Performance) 為綱,透過三款混合動力車型重現創始人的技術遺產。

憑藉純電動車系如 Taycan 和 Macan Electric,以及搭載高效混合動力系統與內燃引擎的車款,保時捷正持續在邁向未來移動的這條道路上推進。

早期基石:保時捷 DNA

斐迪南·保時捷始終堅信,競爭是加速創新與效能躍進的催化劑。他彌補性能不足的方法之一,是盡可能降低空氣阻力與車重。輕量化結構的著名範例之一是奧斯圖-戴姆勒 ADS-R「薩沙」(Austro-Daimler ADS-R “Sascha”),這是保時捷及其贊助人亞歷山大·「薩沙」·約瑟夫·克羅拉特-克拉考斯基伯爵 (Alexander (“Sascha”) Joseph Graf Kolowrat-Krakowsky) 所規劃的競賽版本小型車。四輛原型車於 1922 年在弗洛里奧盾大賽 (Targa Florio),這場穿越西西里島的驚險公路賽事中首度亮相。其中兩輛在初登場就包辦組別中的冠亞軍。不久之後,斐迪南·保時捷轉赴斯圖加特的戴姆勒引擎公司 (Daimler-Motoren-Gesellschaft),迎來職業生涯與私人生活的重大轉折。在那段時間裡,他依然沒有錯過參與西西里島弗洛里奧盾大賽的機會。1924 年,其主導設計的梅賽德斯增壓賽車 SSK (Mercedes SSK ) 在「1,501 至 2,000 c.c. 排氣量組」中贏得令人敬佩的季軍。

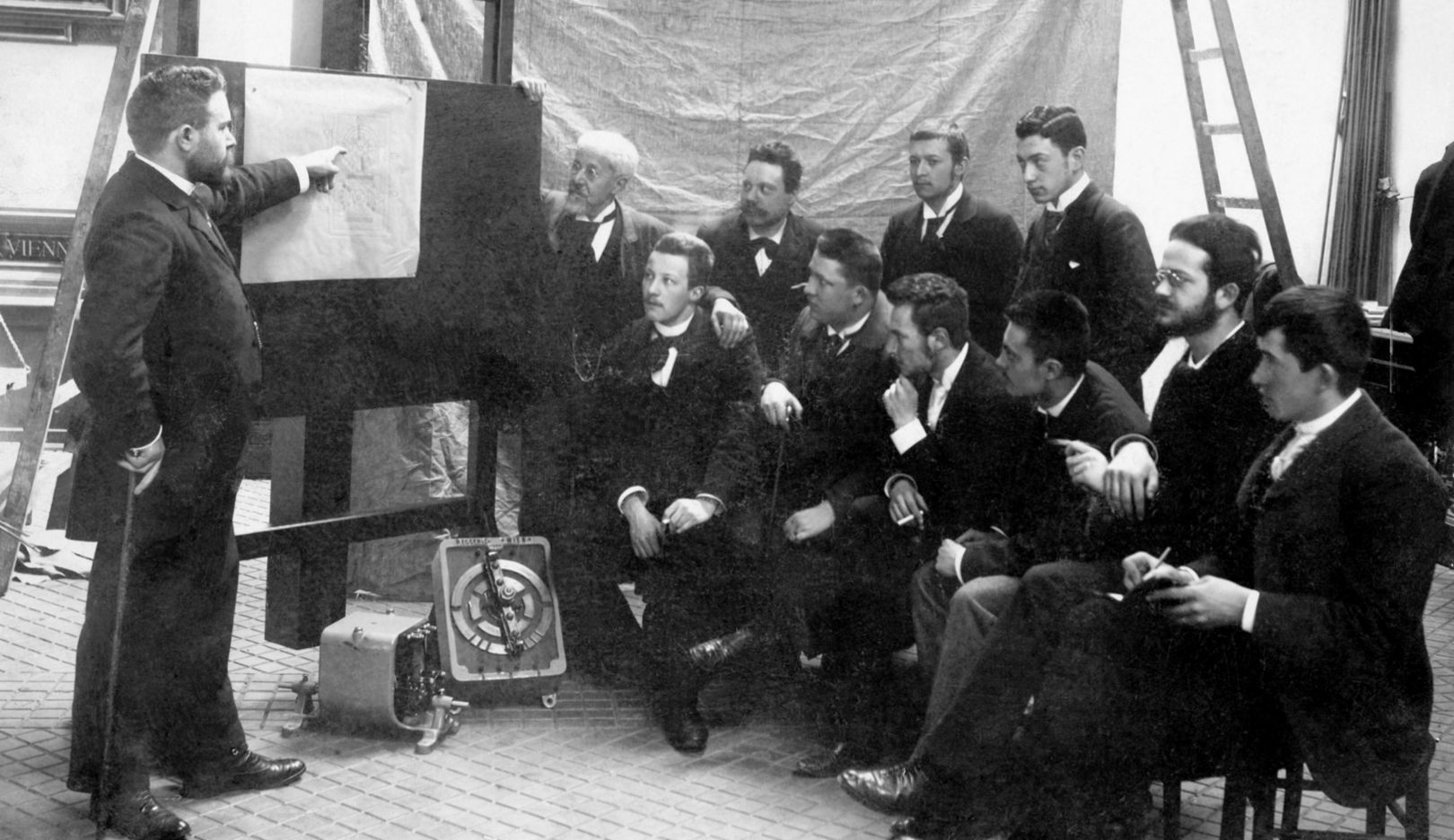

團隊合作:

1922 年,奧斯圖-戴姆勒 ADS-R「薩沙」於奧地利大賽初征即創最佳成績。亞歷山大·「薩沙」·克羅拉特伯爵立於車手查爾斯·貝塔克 (Charles Bettaque) 左側;車輛右方可見斐迪南·保時捷與其子費里。「為表彰其在汽車製造領域,以及擔任 1924 年弗洛里奧盾冠軍車設計師的功績」,符騰堡理工學院 (Württembergische Technische Hochschule) 於 1924 年 6 月 4 日頒發斐迪南·保時捷「榮譽工學博士」 (Doktor-Ingenieurs ehrenhalber) 學位。企業至今仍自豪地在名稱中使用「Dr. Ing. h.c.」。

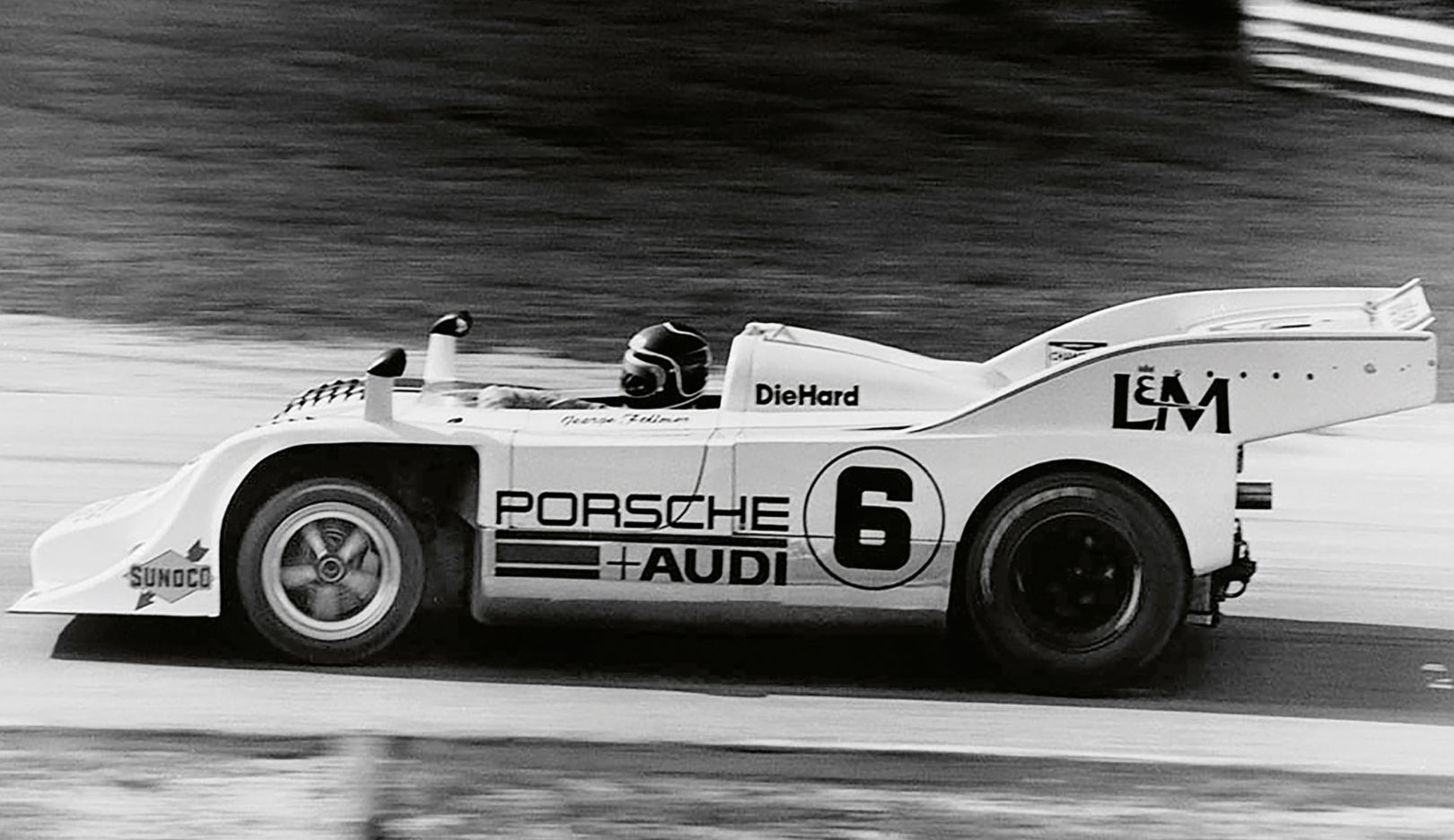

高性能的壓縮機技術由保羅·戴姆勒 (Paul Daimler) 所發明,而保時捷則成功將其發揚光大。這也反映出保時捷創辦人的另一項重要特質:他或許不是技術的發明者,但獨具慧眼看出哪些創新具有潛力,並帶領一支技術精湛的團隊進行改良,真正轉化為可實用的成果。半個世紀後,保時捷對渦輪技術的應用就是最佳例證。儘管這項技術並非由保時捷原創(最早的專利可追溯至 1905 年),但在 1970 年代,由斐迪南·保時捷的外孫斐迪南·皮耶希 (Ferdinand Piëch) 的領導下,成功導入實際應用。起初搭載於 917 賽車用於賽道比賽,之後更推向量產,推出 911 (930) Turbo,完美體現「從賽道到公路」的品牌核心精神。從品牌創立初期開始,這樣「技術轉化」的思維就深植於創始人理念中;時至今日,也依然是品牌哲學中不可動搖的基石。自 1974 年起,Turbo 車型始終代表當代 911 世代的性能巔峰。

設計哲學典例:

1970 年代 917 賽車——首度應用渦輪技術,寫下企業創新史的里程碑。源自家族的傳奇篇章

當年規劃中的 ADS-R「薩沙」量產版本,具體展現了輕巧國民車的願景。早在 1920 年代,斐迪南·保時捷就希望為大眾實現移動自由,提供一輛經濟實惠,並能容納全家人的車款。這個想法驅策了他數十年,最終斐迪南·保時捷與女婿安東·皮耶希 (Anton Piëch) 以及來自普福爾茨海姆 (Pforzheim) 的阿道夫·羅森伯格 (Adolf Rosenberger) 合作,試圖在自有設計工作室的架構下實現此理想。這間工作室 1931 年 4 月 25 日在斯圖加特商業登記註冊,時值嚴重的全球經濟危機之中。

持續的成功,往往源自於高凝聚力的團隊。設計工作室成立之際,斐迪南·保時捷匯聚了歷經淬鍊的技術專家與工程師。其中,幾乎全體成員都是從他的職涯初期一路跟隨至今,許多成員終其一生與這位創業家和企業維持緊密連結。例如 1913 年於奧斯圖-戴姆勒結識的卡爾·拉貝 (Karl Rabe)。拉貝最初於斯圖加特擔任首席設計師,接著升職授權代表,最終成為總經理。直至 1968 年逝世前,他始終是費里·保時捷的貼身顧問。引擎專家約瑟夫·卡雷斯 (Josef Kales) 同樣出身於奧斯圖-戴姆勒;法蘭茲·澤維爾·萊姆斯皮斯 (Franz Xaver Reimspieß) 也是,15 歲時以學徒之姿加入該公司。車體設計師埃爾溫·柯曼達 (Erwin Komenda) 則追隨保時捷從斯太爾 (Steyr) 而來。柯曼達擔任車體部門首席設計師直至 1966 年辭世。家族凝聚力,於企業發展同樣關鍵。斐迪南·保時捷在兒子費里年輕時就讓他參與事業。這位青年深受父親創造力的啟發。費里日後回憶,「他總是具備前瞻視野,不斷打造出領先當代的汽車。」

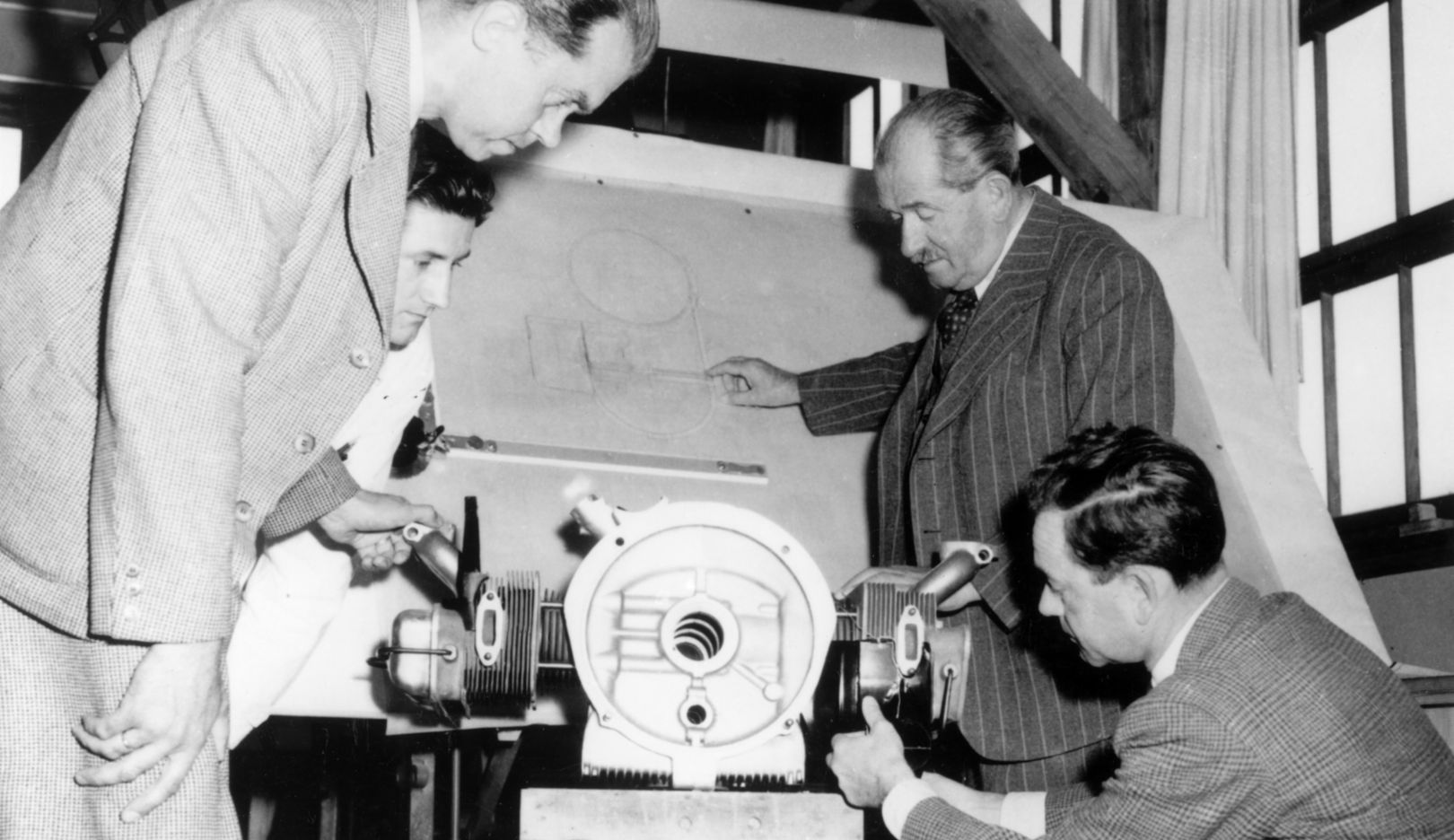

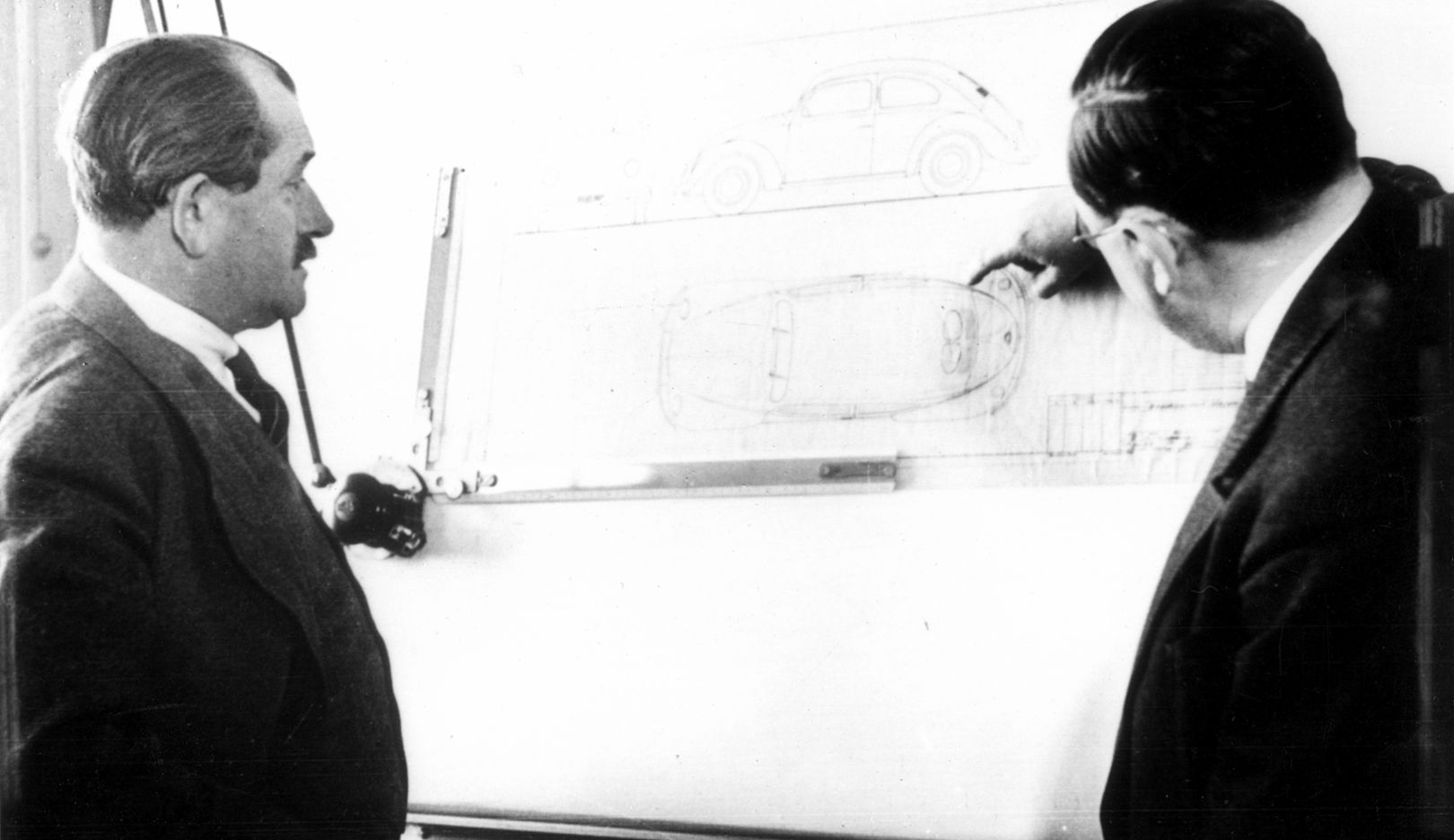

科技結晶:

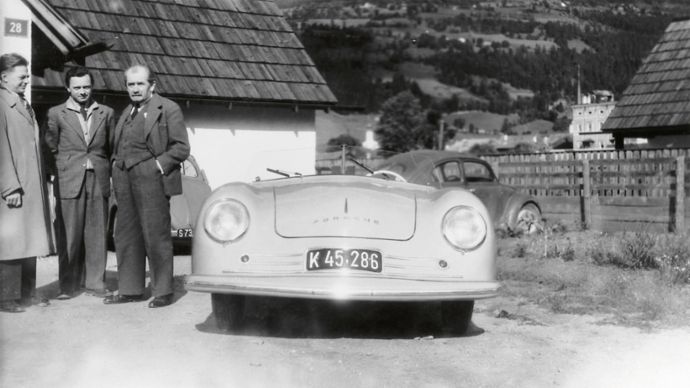

1937 年,斯圖加特克羅能街設計工作室內,斐迪南與引擎專家約瑟夫·卡雷斯檢視技術藍圖(上圖)。1948 年,斐迪南·保時捷與兒子費里、設計師埃爾溫·柯曼達(下圖,由右至左)合影於保時捷首款量產車 356 No. 1 Roadster 前。

前瞻設計

設計工作室的首批客戶包括來自開姆尼茨 (Chemnitz) 的漫遊者 (Wanderer) 公司。為這間企業開發的產品中,包含一款後來以 Wanderer W21/22 之名投入量產的中型房車。隨後,更多製造商委託開發底盤與轉向系統組件。1931 年 8 月 10 日,保時捷為扭力樑懸吊申請專利。這是一項技術里程碑,至今仍應用於汽車製造。

受惠於摩托車製造商聰達普 (Zündapp) 的一份委託,斐迪南·保時捷得以在 1932 年實現其心願專案之一:開發一款小型車。配備後置五缸星型引擎與流線型車身,Typ 12 如今看來就像是福斯金龜車的始祖。設計師們接著為 NSU 開發了 Typ 32,成就第一款搭載後置水平對臥引擎的車款。

1933 年春季,汽車聯盟 (Auto Union) 的一份委託帶來了嶄新里程碑:保時捷即將設計一款創新的賽車。傳奇的汽車聯盟「銀箭」 (Silver Arrow) 配備一具 16 缸引擎,直接安裝於駕駛座後方,從而實現了最佳的重量分配。這種結構至今仍廣泛應用在賽車運動中,也對保時捷歷史意義重大,應用於 550 Spyder、914、Boxster 和超級跑車 Carrera GT 等車款。

1934 年,小型車專案持續進行,當時保時捷從德國汽車工業國家協會 (Reich Association of the German Automobile Industry) 獲得設計與製造一款國民車 (Volkswagen) 的委託。其概念包含一具現代化、符合空氣力學的四座車身,以及一具後置的四缸水平對臥引擎。這項驅動原理在二戰後不僅成就了數百萬輛的金龜車,也成為 356 與 911 跑車的設計範本。如今,這項技術早已成為品牌象徵,並奠定了長青車款 911 在全球無可取代的地位。

1930 年代中期,這間設計工作室逐漸也作為研發與測試中心。不少原型車誕生於斯圖加特基勒斯貝格 (Killesberg) 保時捷宅邸的車庫內,但很快他們需要更大的空間。1937 年 5 月,公司購入了斯圖加特-祖文豪森 (Stuttgart-Zuffenhausen) 一片約三公頃的土地,並在此建立了第一座工廠,也就是今日保時捷股份公司 (Porsche AG) 的核心基地(另見第 68 頁「Icon」)。二戰結束後數年,費里逐步實現其跑車願景,建立 356 車系的基石。斐迪南·保時捷團隊的堅實後盾,使他得以在斯圖加特推動企業策略的進一步發展:將設計工作室擴展為汽車製造商,為今日全球企業打下基礎。

此進展鞏固了企業的長期穩定,延續至今仍是企業文化核心的家族價值與傳統。不僅如此,審視斐迪南·保時捷於國家社會主義時期的角色等議題,保時捷同樣視此為理所當然且持續的使命。這間於 1931 年成立的設計工作室也被視為客戶開發源頭,並於 2001 年昇華為保時捷工程集團股份有限公司 (Porsche Engineering Group GmbH),總部位於魏薩赫研發中心。昔日從小規模起飛的事業,如今據點擴展至德國、捷克、羅馬尼亞、義大利及中國,約 1,700 名員工參與其中。專業領域早已超越革命性汽車研發,更跨足功能主題與軟體技術。

在斐迪南·保時捷誕辰 150 週年之際,他的傳奇依然延續,如草創時期一樣——現代且展望未來。