Kontinuität als Prinzip

An der Schwelle zum 20. Jahrhundert begründet der Ingenieur Ferdinand Porsche eine technologische und unternehmerische Philosophie, die bis heute konsequent fortgeführt wird. Die Treue zur Herkunft bildet das Fundament für den dauerhaften Erfolg des Unternehmens.

Ferdinand Porsche ist von Anbeginn überzeugt, dass Innovation und Effizienz durch Wettbewerb beschleunigt werden.

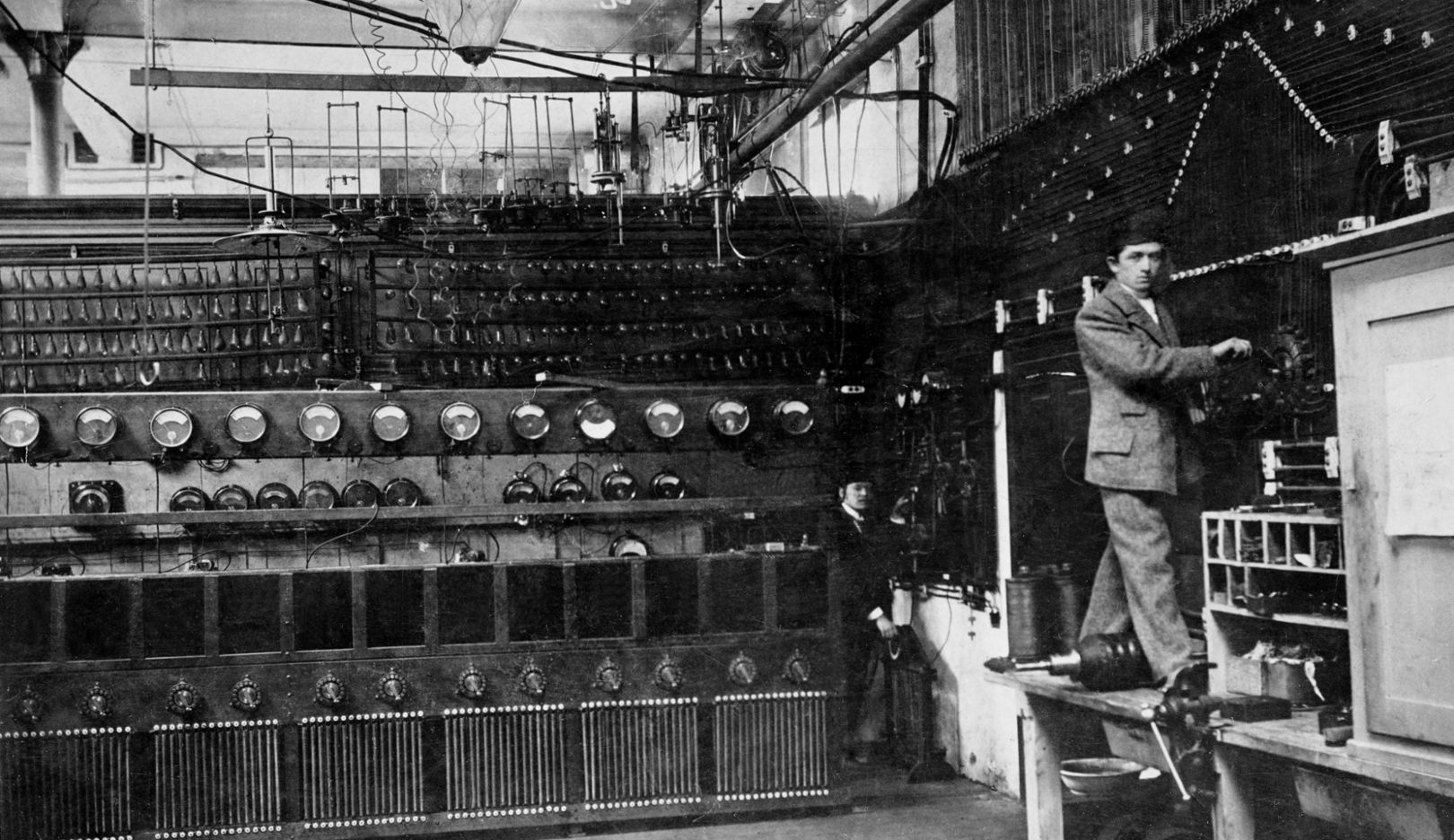

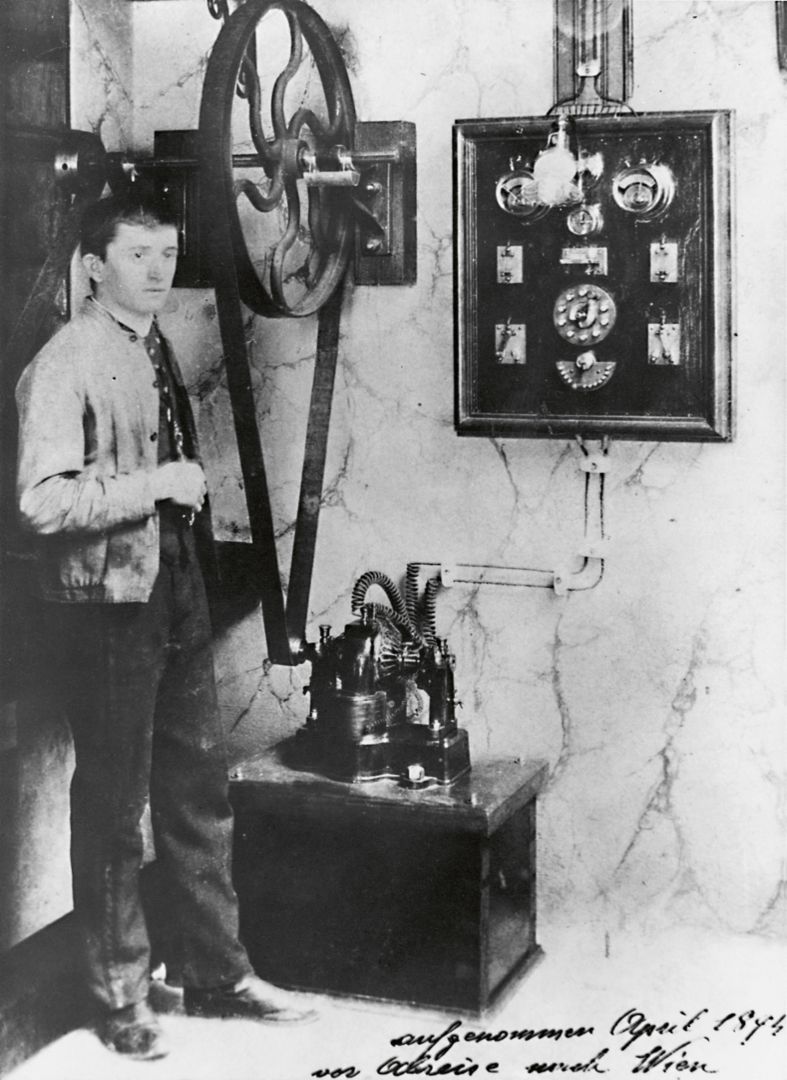

Ferdinand Porsche 1893 ...

... vor der selbst installierten elektrischen Lichtanlage in seinem Geburtshaus, das er komplett verkabelt hatte.Die Geschichte von Porsche beginnt elektrisch. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert konstruiert Ferdinand Porsche seine ersten Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Heute – 150 Jahre nach der Geburt des Unternehmensgründers am 3. September 1875 – ist diese Geschichte lebendiger denn je: mit einem Dreiklang aus effizienten Verbrennern, innovativen Plug-in-Hybriden sowie rein elektrischen Sportwagen.

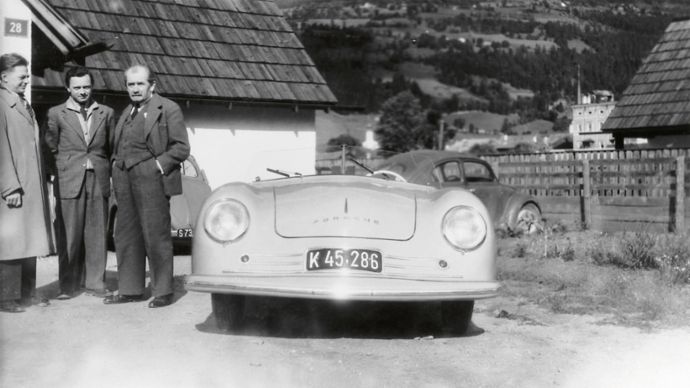

Technologisch wie unternehmerisch setzt Ferdinand Porsche früh Maßstäbe, bereitet die Wege für Konstruktionen und Prinzipien, die prägend für die Entwicklung des Unternehmens sind. Was mit ihm beginnt, setzt sein Sohn Ferry später fort: 1948 präsentiert dieser mit dem 356 „Nr. 1“ Roadster das erste Fahrzeug, das nach der Familie benannt ist. Seit dem ersten 356 ist der Sportwagenhersteller untrennbar dem Namen Porsche verbunden – eine Beständigkeit, die zu einer zentralen Säule des Erfolgs wurde.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts beschäftigt sich der junge Ingenieur mit innovativen Antriebstechnologien. Einem internationalen Publikum bekannt wird sein Name im Jahr 1900 auf der Pariser Weltausstellung: Er präsentiert dort mit dem System Lohner-Porsche ein innovatives Elektrofahrzeug, angetrieben von Radnabenmotoren.

Elektrische Anfänge:

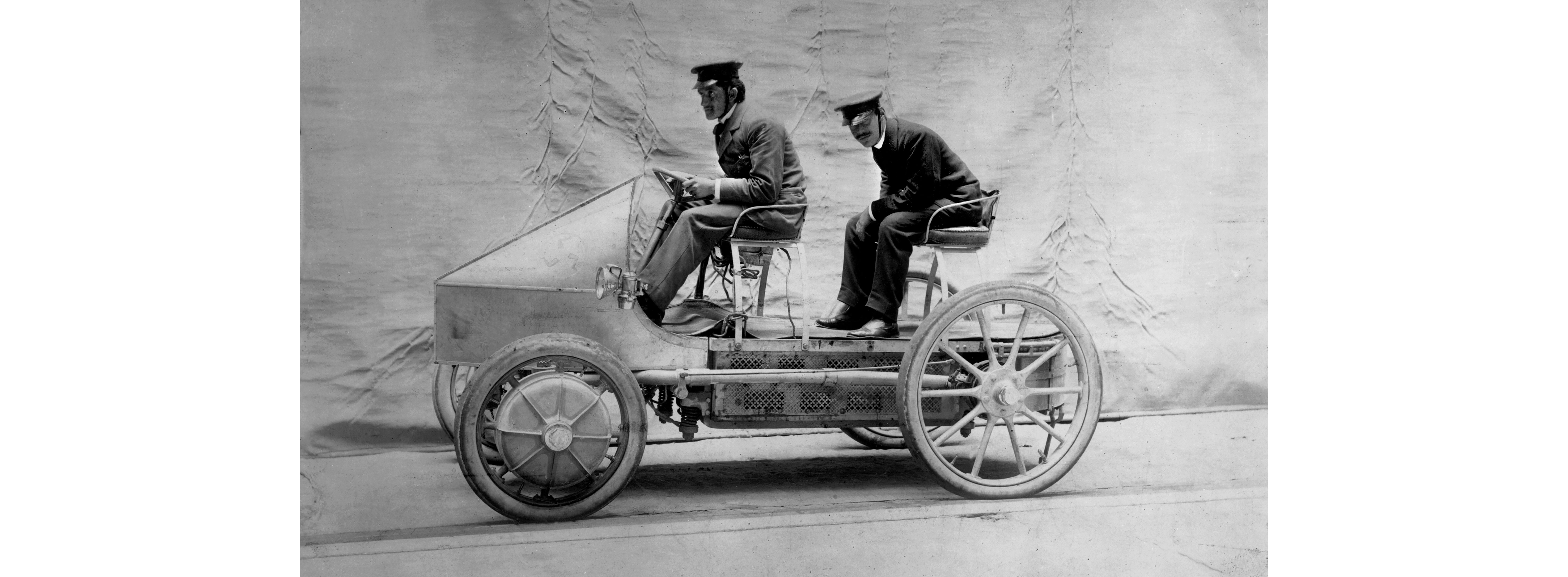

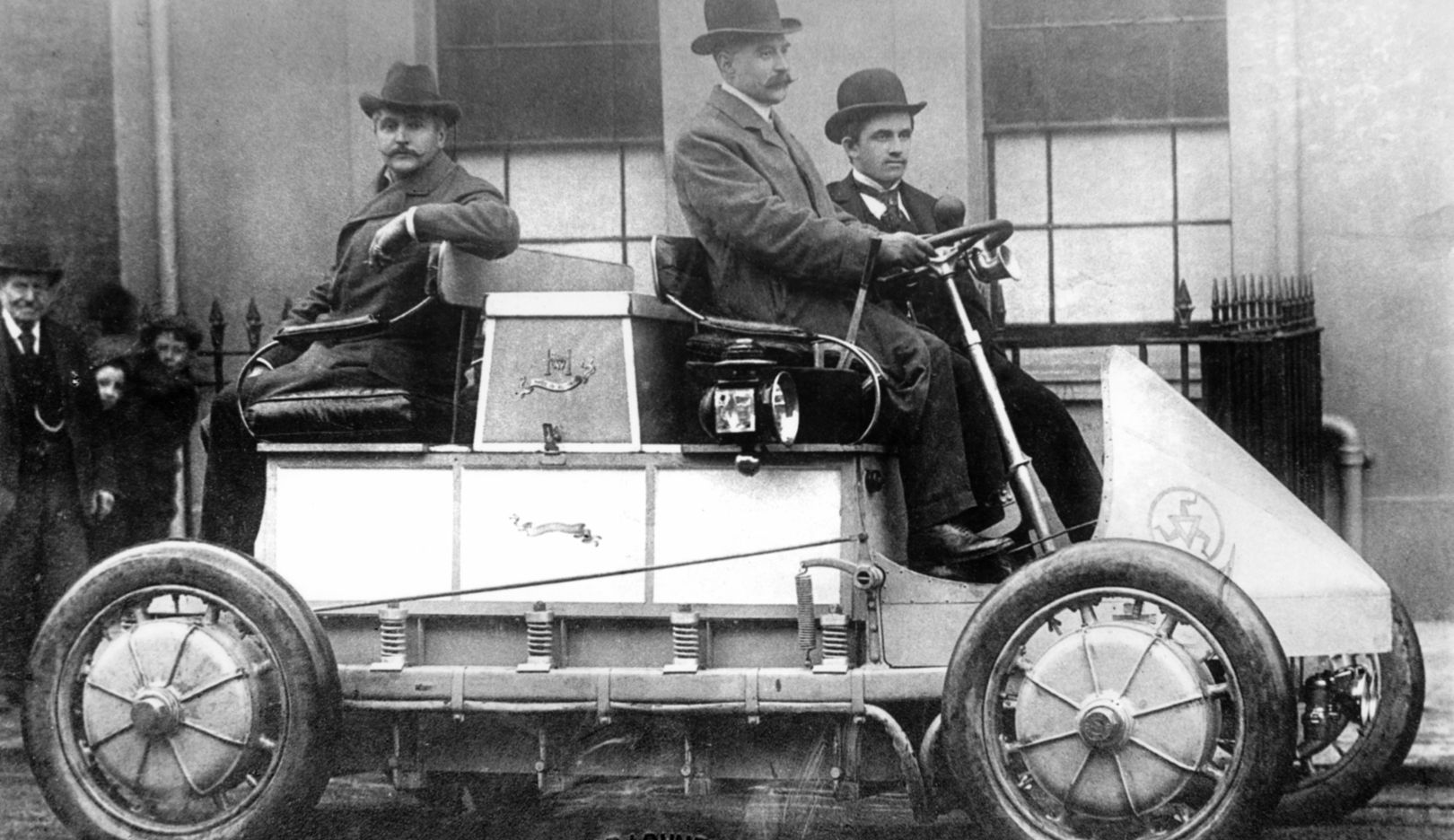

Ferdinand Porsche steuert im Jahr 1900 einen Lohner-Porsche-Elektrorennwagen, eines seiner ersten selbst konstruierten Fahrzeuge. Hinter ihm sitzt Karl Paulal, Betriebsleiter der Firma Jacob Lohner & Co. im Werk Wien Floridsdorf.Mit der Idee, Elektro- und Verbrennungsantrieb zu kombinieren, geht der Konstrukteur noch einen Schritt weiter. Noch im selben Jahr entsteht mit dem Lohner-Porsche Semper Vivus („immer lebendig“) das weltweit erste funktionsfähige Vollhybridfahrzeug. Dieses Konzept entwickelt er stetig weiter: Der Lohner-Porsche Mixte soll als Serienmodell erstmals die Alltagstauglichkeit hybrider Antriebstechnik beweisen.

Durchsetzen kann sich die Technologie aber erst mehr als 100 Jahre später. Im Jahr 2010 greift der Sportwagenhersteller unter dem Stichwort „Intelligent Performance“ mit drei verschiedenen Hybridfahrzeugen dieses Erbe des Unternehmensgründers wieder auf.

Mit rein elektrischen Baureihen wie dem Taycan und dem Macan Electric sowie Modellen mit hocheffizienten Hybridantrieben und Verbrennungsmotoren setzt der Sportwagenhersteller diesen Weg in die Zukunft der Mobilität seither fort.

Frühe Grundlagen: die Porsche-DNA

Ferdinand Porsche ist von Anbeginn überzeugt, dass Innovation und Effizienzsteigerung durch Wettbewerb beschleunigt werden. Leistungsdefizite gleicht er unter anderem durch möglichst geringe Luftwiderstände und ein möglichst niedriges Gewicht aus. Ein prominentes Beispiel für die Leichtbauweise ist der Austro-Daimler ADS-R „Sascha“, die Rennversion des von Porsche und seinem Förderer Alexander („Sascha“) Joseph Graf Kolowrat-Krakowsky geplanten Kleinwagens. Vier Prototypen feiern 1922 ihre Premiere bei der Targa Florio, dem waghalsigen Straßenrennen auf Sizilien. Zwei von ihnen erringen auf Anhieb einen Doppelsieg in ihrer Klasse. Wenig später wechselt der Ingenieur zur Daimler-Motoren-Gesellschaft nach Stuttgart – ein großer beruflicher wie privater Schritt. Auch während seiner Zeit bei Daimler lässt er es sich nicht nehmen, zur Targa Florio nach Sizilien zu reisen. Der unter seiner Regie konstruierte Mercedes-Kompressorwagen SSK belegt 1924 einen respektablen dritten Platz in der Kategorie „Hubraum 1501 bis 2000 ccm“.

Teamwork:

Der Austro-Daimler ADS-R „Sascha“ fuhr 1922 beim Riesrennen in Österreich auf Anhieb eine Bestzeit. Graf Alexander „Sascha“ Kolowrat steht links neben Pilot Charles Bettaque, rechts vom Wagen sieht man Ferdinand Porsche mit Sohn Ferry.„In Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen beim Kraftwagenbau im allgemeinen und im besonderen als Konstrukteur des siegreichen Wagens im Targa Florio 1924“ verleiht die Württembergische Technische Hochschule Ferdinand Porsche am 4. Juni 1924 „die Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber“. Den „Dr. Ing. h.c.“ führt das Unternehmen auch heute noch mit Stolz im Namen.

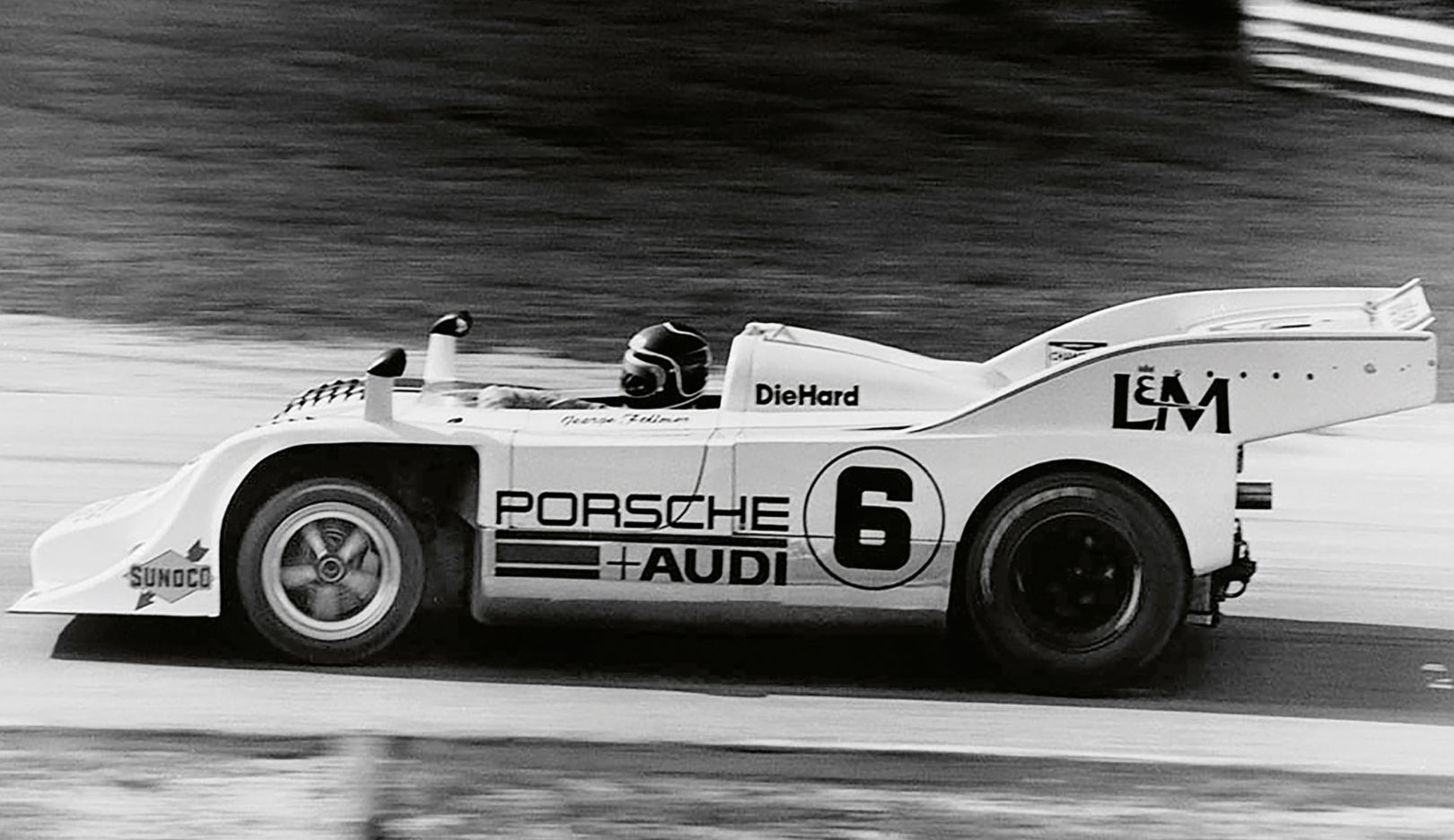

Die leistungsstarke Kompressortechnik war eine Erfindung Paul Daimlers. Porsche entwickelte sie erfolgreich weiter. Hier zeigt sich eine weitere charakteristische Eigenschaft des Konstrukteurs: Meist erfindet er wegweisende Technologien nicht selbst, besitzt aber die Weitsicht, die richtigen Innovationen zu entdecken und sie mit einem hochkompetenten Team zu verfeinern. Eine direkte Analogie lässt sich ein halbes Jahrhundert später zum Einsatz der Turbotechnik bei Porsche bilden: Die Technologie wird nicht im Unternehmen erfunden (das erste Patent dafür stammt aus dem Jahr 1905), aber in den 1970er-Jahren unter Leitung des Porsche-Enkels Ferdinand Piëch zur Einsatzreife gebracht. Zuerst für den Motorsport mit dem 917, dann für die Serie mit dem 911 (930) Turbo – getreu dem Prinzip „von der Rennstrecke auf die Straße“. Dieser Technologietransfer ist von Anfang an ein Leitmotiv im Denken des Unternehmensgründers – und bis heute eine zentrale Säule der Markenphilosophie. Der Turbo markiert seit 1974 traditionell die Spitze der jeweiligen 911-Generation.

Konstruktionsprinzip:

Ein 917/10 aus den 1970er-Jahren, in dem die Turbotechnik erstmals eingesetzt wurde – ein Meilenstein in der Innovationsgeschichte des Unternehmens.Eine Familie schreibt Geschichte

Die einst geplante Serienversion des ADS-R „Sascha“ verkörpert die Vision eines kleinen, leichten Wagens für das Volk. Schon in den 1920er-Jahren will Porsche Mobilität für jedermann ermöglichen: ein erschwingliches Fahrzeug mit Platz für die ganze Familie. Diese Idee treibt ihn über Jahrzehnte hinweg an und er versucht schließlich zusammen mit seinem Schwiegersohn Anton Piëch und dem Pforzheimer Adolf Rosenberger, sie im Rahmen eines eigenen Konstruktionsbüros zu realisieren. Dieses wird am 25. April 1931 in Stuttgart im Handelsregister eingetragen – mitten in einer schweren Wirtschaftskrise.

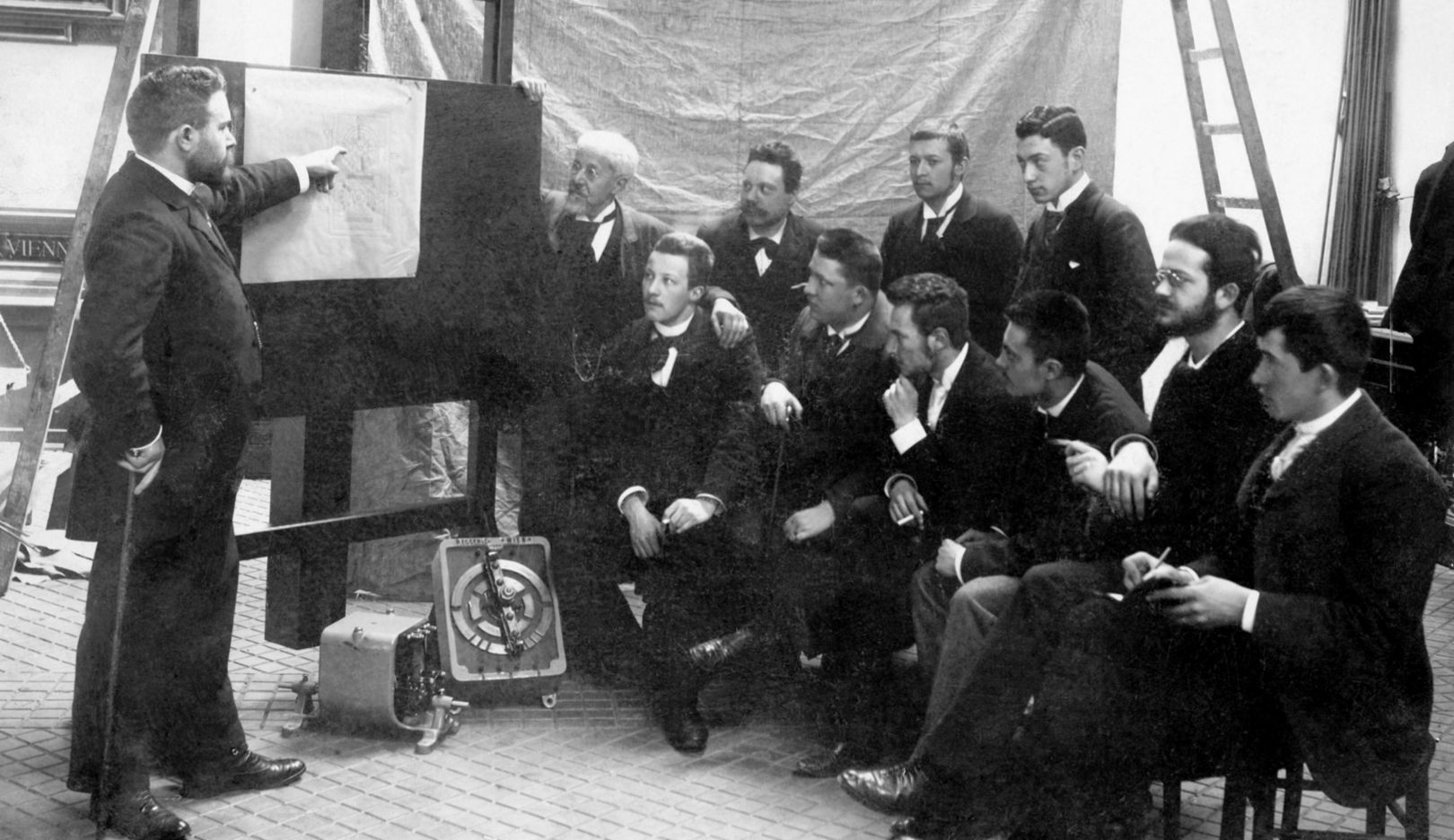

Nachhaltige Erfolge sind nur mit einer eingeschworenen Mannschaft zu bewältigen. Mit der Gründung des Konstruktionsbüros schart Porsche bewährte Techniker und Ingenieure um sich. Nahezu alle sind ihm aus seinen früheren Wirkungsstätten gefolgt. Sie bleiben dem Unternehmer und dem Unternehmen oft lebenslang verbunden. So etwa Karl Rabe, dem Porsche 1913 bei Austro-Daimler begegnet ist. In Stuttgart wirkt Rabe zunächst als Chefkonstrukteur, später als Prokurist und schließlich als Geschäftsführer. Bis zu seinem Tod 1968 bleibt er enger Berater von Ferry Porsche. Auch der Motorenspezialist Josef Kales kommt ursprünglich von Austro-Daimler, ebenso wie Franz Xaver Reimspieß, der dort mit 15 Jahren als Laufbursche angefangen hat. Karosseriekonstrukteur Erwin Komenda ist Porsche von Steyr gefolgt. Bis zu seinem Tod 1966 bleibt er Chefkonstrukteur der Karosserieabteilung. Die Einbindung der Familie spielt für das Unternehmen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Ferdinand Porsche integriert seinen Sohn Ferry frühzeitig in die gemeinsame Arbeit. Der Junior ist von der Schaffenskraft des Vaters begeistert: „Er sah immer neue Horizonte“, sagt er später, „und kreierte immer wieder Automobile, die ihrer Zeit voraus waren.“

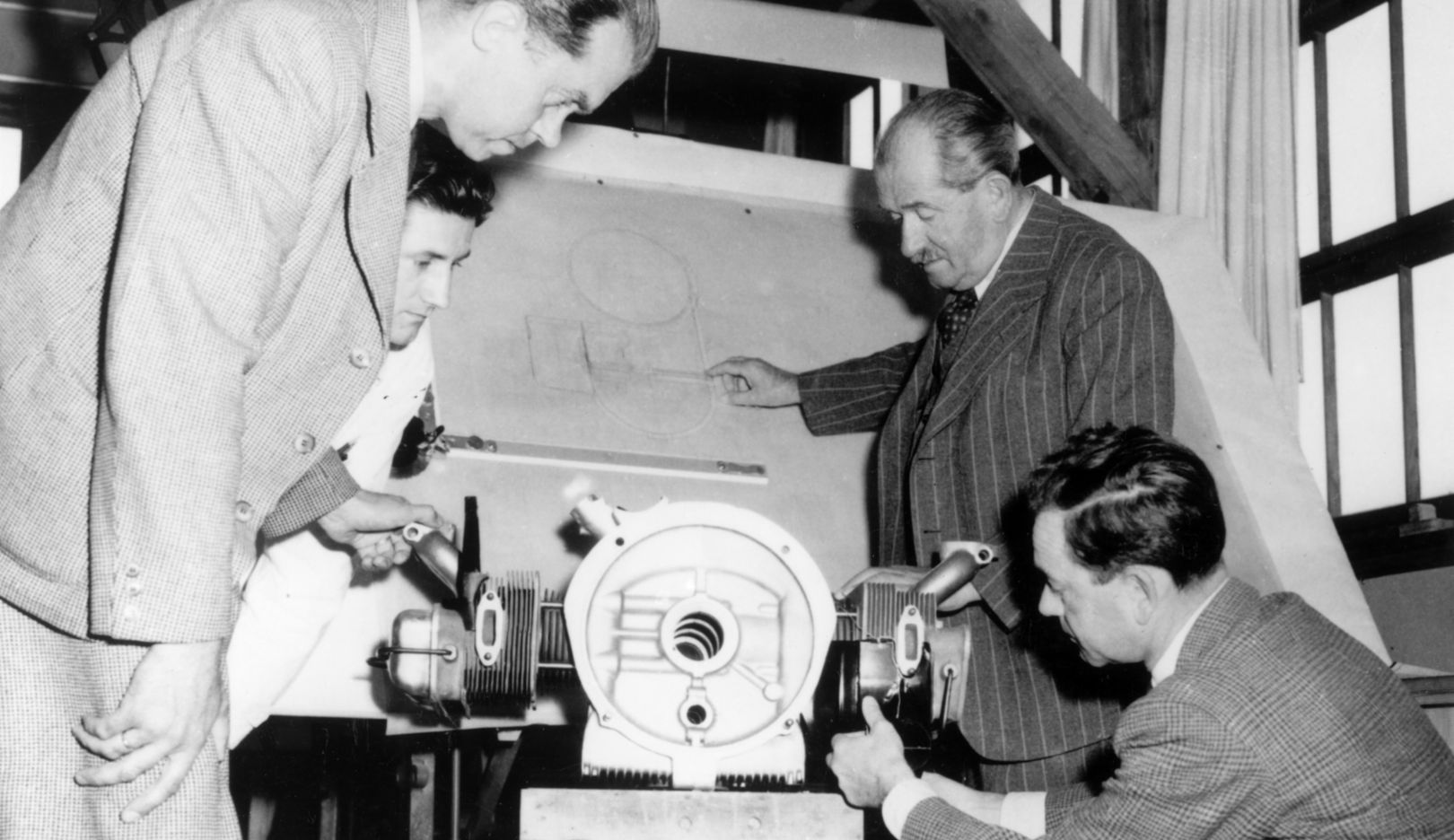

Technische Meisterleistungen:

Der Ingenieur mit Motorenfachmann Josef Kales im Konstruktionsbüro in der Stuttgarter Kronenstraße im Jahr 1937 (oben). Ferdinand Porsche 1948 mit Sohn Ferry und Konstrukteur Erwin Komenda (unten, v. r. n. l.) vor dem ersten jemals gebauten Porsche-Fahrzeug, dem 356 „Nr. 1“ Roadster.

Visionäre Konstruktionen

Zu den ersten Auftraggebern des Konstruktionsbüros gehört die Firma Wanderer aus Chemnitz. Unter anderem entsteht ein Mittelklassewagen, der später als Wanderer W21/22 in Serie geht. Es folgen Entwicklungsaufträge weiterer Hersteller für Fahrwerks- und Lenkungselemente. Am 10. August 1931 meldet Porsche die Drehstabfederung zum Patent an. Es ist ein technologischer Meilenstein, der noch heute im Automobilbau Verwendung findet.

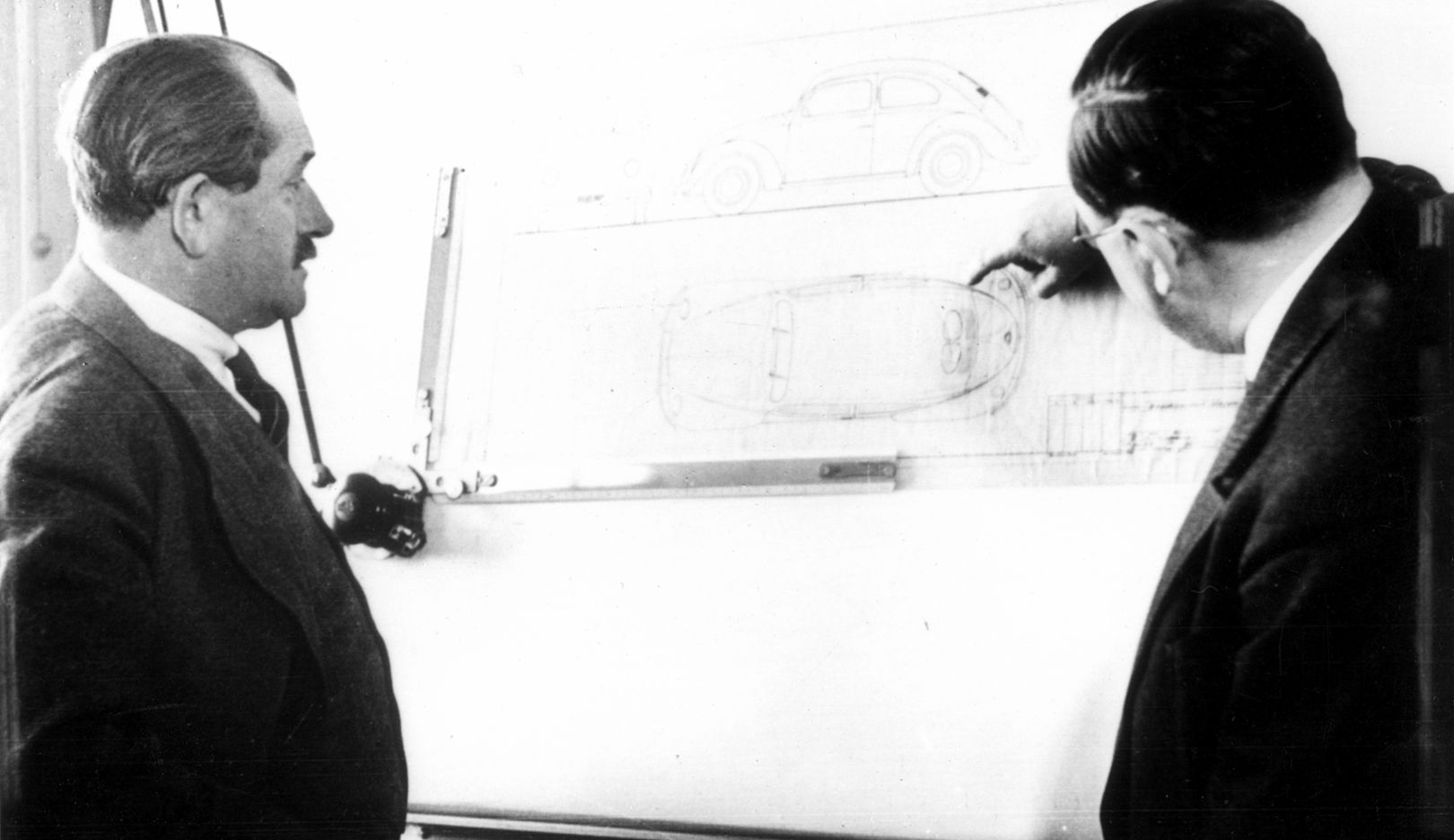

Mit einem Auftrag des Motorradherstellers Zündapp kann Porsche 1932 eines seiner Herzensprojekte verfolgen: die Entwicklung eines Kleinwagens. Mit Fünfzylinder-Sternmotor im Heck und stromlinienförmiger Karosserie erscheint der Typ 12 heute wie der Urahn des Volkswagens, der später als VW Käfer bekannt wird. Den ersten Wagen mit Boxermotor im Heck entwickeln die Konstrukteure dann mit dem Typ 32 für NSU.

Im Frühjahr 1933 gelingt mit einem Auftrag der Auto Union ein Durchbruch: Porsche soll einen innovativen Rennwagen konstruieren. Der legendäre „Silberpfeil“ der Auto Union besitzt einen 16-Zylinder-Motor, der direkt hinter dem Fahrer montiert ist und damit für eine optimale Gewichtsverteilung sorgt. Diese Bauweise ist bis heute im Rennsport erfolgreich – und zieht sich durch die gesamte Porsche-Historie, mit Modellen wie dem 550 Spyder, 914, Boxster oder auch dem Supersportwagen Carrera GT.

Das Projekt Kleinwagen wird 1934 fortgesetzt, als Porsche vom Reichsverband der Deutschen Automobilindustrie den Auftrag zur Konstruktion und zum Bau eines Volkswagens erhält. Sein Konzept sieht eine moderne windschlüpfige Karosserie mit vier Sitzen und einem Vierzylinder-Boxermotor im Heck vor. Das Antriebsprinzip wird nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur millionenfach im Käfer umgesetzt, sondern auch zum Vorbild für die Sportwagen 356 und 911. Diese technische Konstante prägt die Markenidentität bis heute und begründet die weltweite Ausnahmestellung des Dauerbrenners 911.

Mitte der 1930er-Jahre wird so aus dem Konstruktionsbüro zusätzlich ein Entwicklungs- und Versuchsbetrieb. Die ersten Prototypen entstehen in der Garage des Porsche-Anwesens auf dem Stuttgarter Killesberg. Doch bald wird deutlich mehr Platz benötigt. Im Mai 1937 erwirbt die Gesellschaft ein rund drei Hektar großes Areal in Stuttgart-Zuffenhausen und errichtet hier das erste Werk – die Keimzelle der heutigen Porsche AG. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt der Sohn, seine Vision eines Sportwagens zu realisieren: die Basis für den 356. Der Rückhalt aus dem Team Ferdinand Porsches ermöglicht ihm die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens in Stuttgart und den Ausbau des Konstruktionsbüros zum Automobilproduzenten – der Grundstein für das heutige Weltunternehmen. Diese Entwicklung sichert langfristige Stabilität und damit die Pflege familiärer Werte und Traditionen, die nach wie vor den Kern der Unternehmenskultur bilden. Auch die Auseinandersetzung mit kritischen Themen wie der Rolle Ferdinand Porsches in der Zeit des Nationalsozialismus gehört heute für das Unternehmen Porsche zur selbstverständlichen und andauernden Aufgabe.

Das 1931 gegründete Konstruktionsbüro gilt auch als Ursprung der Kundenentwicklung, die seit 2001 in der Porsche Engineering Group GmbH mit Sitz im Entwicklungszentrum Weissach zusammengefasst ist. Was einst im kleinen Maßstab begann, findet bei Porsche Engineering heute seine Fortsetzung mit rund 1.700 Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, Tschechien, Rumänien, Italien und China. Längst reicht die Expertise über zukunftsweisende Disziplinen der Automobilentwicklung hinaus und umfasst etwa Funktions- und Softwarethemen.

So lebt das Vermächtnis Ferdinand Porsches auch im Jahr seines 150. Geburtstags fort – aktuell und zukunftsorientiert wie am ersten Tag.