뇌, 손 그리고 발

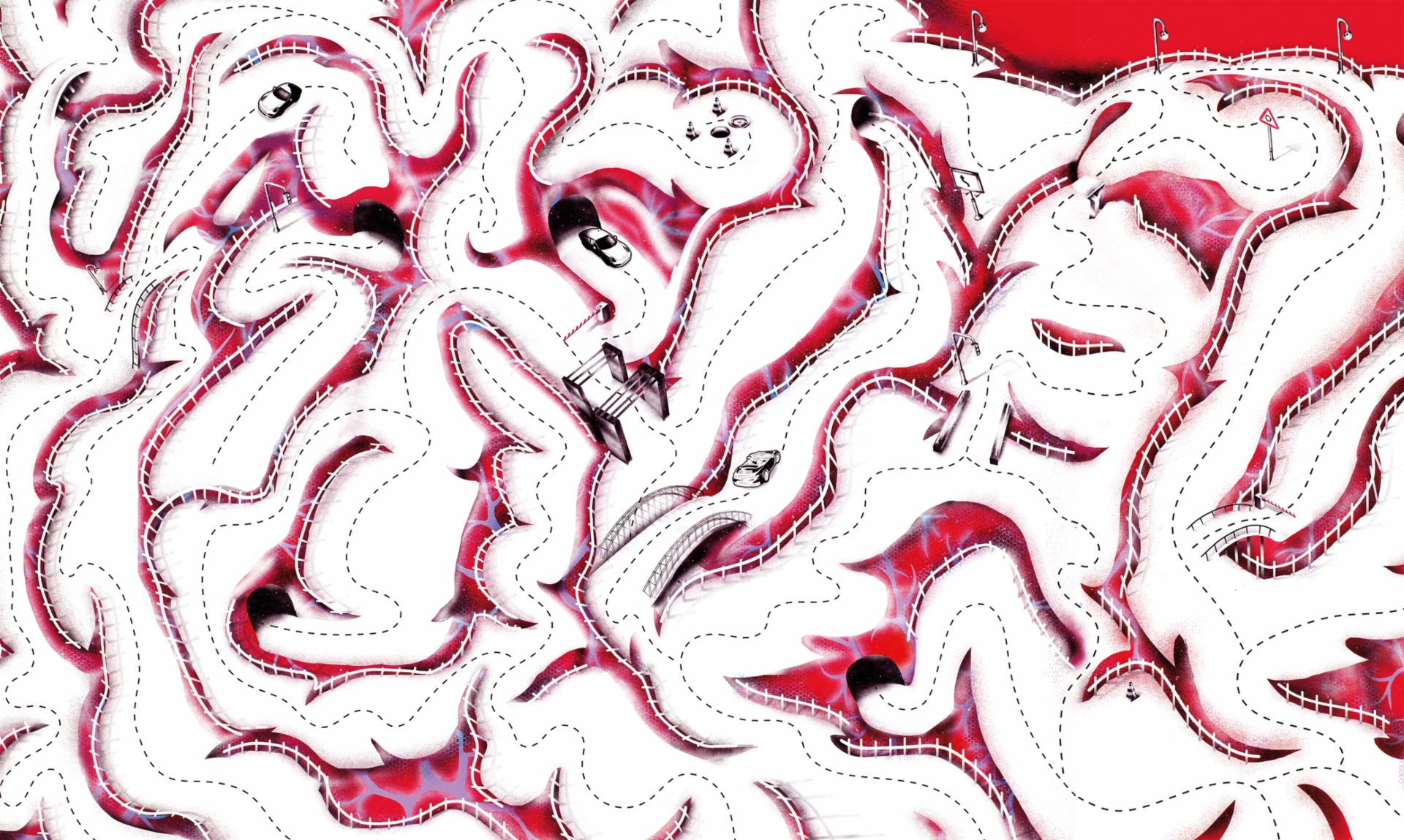

70년 전, 오스트리아의 그뮌트에서 폭스바겐의 견고한 기술력을 토대로 첫 포르쉐가 탄생됐다. 그 후부터 70년간 이 스포츠카는 꾸준히 더욱 더 개발되었다. 과연 포르쉐의 미래는 어떤 모습일까? 머지않아 사고의 힘만으로 포르쉐를 조종하게 될 것인가? 냉철하게 미래를 조명해 본다.

베를린 국립대학의 두뇌연구학자들 ‘브레인 드라이버’라는 프로젝트를 통해 사고가 얼마나 자유로울 수 있는지를 증명하고 있다. 머리에 모자같은 것을 쓰고 있는 한 사람이 사고의 힘으로 자동차를 운전한다. 옛날 공상과학 소설을 떠올리게 하는 헬멧에는 뇌의 흐름를 측정하는 16개의 센서가 부착되어 있다. 실험자가 오른쪽, 왼쪽, 브레이크, 가속을 생각하자, 차가 오른쪽, 왼쪽, 브레이크, 그리고 가속을 내며 움직인다. 사고 게임처럼 보이는 이 실험은 꽤 신뢰도 있게 진행 중이다. 그런데 이것이 정말 자동차의 미래일까?

포르쉐 운전은 오래 전부터 뇌, 손, 그리고 발이 함께 하는 멋진 경험이다. 절대 변하지 않는 이 운전 과정은 그 자체가 바로 목표인 것이다. 미래의 유동성에 대한 현재의 상상은 이런 시스템의 자율성에 근거하고 있다. 여기에서의 미래는 운전자가 아니라, 프로그램이 결정적인 역할을 한다. 사람이 자신의 희망사항을 말하고, 목적지를 입력한다. 그리고 유령의 손처럼 초자동화된 자동차나 드론 승객을 5단계에 걸쳐 목표점에 운반시킨다.

포르쉐를 운전하는 것은 하나의 경험이다. 절대로 변하지 않는다.

여기서 아주 다른 생각이 베를린 두뇌연구학자들의 머리속을 스친다. 뇌에서의 긴장감이 조금 늦춰치거나 강화되는 것으로 차를 안전하게 조종할 수 있다면, 이를 위해서는 병원에서 전자뇌 프로그램(EEG)이 기록된 기능들 이상 더 필요할 것이 없게된다. 차를 조종하기 위해서는 네 가지 단순한 명령만 있으면 된다. 반대로, 차안에서의 대화, 음악듣기, 이 모든 것을 이 시스템은 기본적인 소리로 받아들인다. 이들은 운전에 영향을 끼치지 않는다. 차에 탑재된 센서들, 카메라나 레이더 등이 여행을 감시하고 생각이 너무 빗나갈 때를 대비해 충분한 간격을 둔다.

이러한 미래의 아름다움은 개개인의 판단에 달려있다. 이 개별성이 시스템을 지배하는 것이다. 멀리 떨어진 그 어떤 서버의 컴퓨터 능력이 아니라, 차량이 보유하고 있는 본인이 방향을 결정한다. 관자놀이에 작은 칩을 부착하면, 생각의 신호를 보내는 데 충분할 것이다.

미래가 어떻게 될 것인지? 우리는 알 수 없다. 우리가 아는 사실은 그 때도 우리는 포르쉐를 타고 싶어할 거라는 것이다. 가슴과 두뇌로. 그리고, 또 감각이 그렇다고 판단하면, 여전히 손과 발도 이용할 것이다.